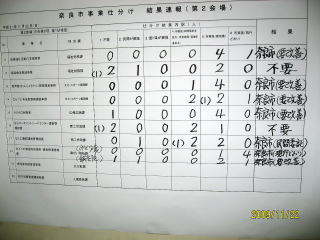

| 事業仕分け 島 武三 2009.12.26 去る11月22日(日)、23日(月・祝)に奈良市で事業仕分けがおこなわれました。 60事業を対象に、行政資源の有効活用を図るとともに、事業に対する行政の説明責任の徹底と職員のさらなる意識改革を推進することを目的としています。 主催は奈良市、協力は構想日本、対象事業は60事業でした。国の行政刷新会議が実施していた事業仕分けが注目されていた時期でもありましたので、他府県の住民でしたが傍聴してきました。 予備知識として、構想日本のホームページより引用 http://www.kosonippon.org/shiwake/index.php =================================================================================== 事業仕分けとは? 2002年に始めた行政の事業仕分け。最近は歳出削減の切り札のように言われることが多くありますが、当初は行政改革を目的としてスタートしました。 行革が進まない原因は、「前例踏襲主義」の行政と「あれもこれも」の政治家の姿勢もさることながら、議論が主に役所からのヒヤリングに基づいて行われるため、もともと官僚(行政職員)が立案した事業の趣旨、目的などの説明を聞いている限り、具体的な反論をするのは困難だからです。 これに切り込んでいくには個々の事業ごとに、現場の声や実情に基づいて事業の必要性や本来あるべき姿を再考するしかない。それを具体化したのが事業仕分けです。 構想日本が定義する事業仕分けは以下の5点 。 国や自治体が行なっている事業を、 1. 予算項目ごとに、 2. 「そもそも」必要かどうか、必要ならばどこがやるか(官か民か、国か地方か)について、 3. 外部の視点で、 4. 公開の場において、 5. 担当職員と議論して最終的に「不要」「民間」「国」「都道府県」「市町村」などに仕分けていく作業。 仕分け作業で出た結果はあくまで参考材料であり、拘束力はありません。最終的にその材料をどう料理するかは、首長、議会の責任だと考えるからです。ただし、議論の中で出てきた論点についての再考や、結果がその後の庁内議論を経てどのように対応されたかを、公表することを義務付けています。 2002年2月に岐阜県からスタートした自治体の事業仕分け。2009年12月26日現在、45の自治体(合計62回)で実施しています。 「事業仕分け」の主なルール ●外部の目で仕分ける。 -仕分けチームは、構想日本が編成する行政現場及び制度に詳しい人が中心。 ●「公開の場」で議論する。 -傍聴者は市民やマスコミなど多数。 ●現在の制度などは一旦脇に置き、事業の必要性や実施主体について「そもそも」から考える。 -「補助金をもらっているから」「制度で決まっているから」「長年やっているから」という 理由を認めると現状を変えられない。 ●事業の名称ではなく、「具体的な事業内容」で判断する。 -中小企業支援とか青少年育成ということ自体を否定する人はいないだろうが、実際に何を しているかを聞けば評価は分かれる(例:岩手県の「青少年育成事業」、千葉県の「小規模 事業経営支援事業費補助金」)。 ●事業仕分けはコンサル業務ではない(経費は「実費」のみ)。 これ以外のルールは特になし(評価の客観基準はあえて作っていない) ⇒説明者(担当職員)のプレゼンによっても評価が変わる可能性あり 事業仕分けの効果 事業仕分けの効果は大きく2つあります。 【1.歳出削減】 たとえば、滋賀県高島市では予算総額の1割弱にあたる約20億円の歳出削減に結び付けました。 【2.職員・住民の意識改革】 事業仕分けの副次的な効果として、職員や住民の意識改革が挙げられます。 事業仕分けをされる自治体の職員は、議論を進めるうちに「気づき」が生まれます。また、傍聴に来ている住民は、「行政サービスには相応の税金がかかること」を改めて認識します。 事業仕分けが「結果」よりも「議論のプロセス」を重要視している由縁です。 ●選択事業仕分け 2005年からは、いくつかの事業を選んでじっくり議論をする「選択事業仕分け」が中心になっています。 翌年度の予算に反映させたいという自治体の要望に応じたものです。 1事業あたり30分程度の時間を取り、事業における改善提案まで議論を行います。 選択事業仕分けにおける議論の進め方 事業説明→当該自治体の職員が、事業の要点や事業シートの補足説明を行う (約5分) (仕分け人は事前に資料に目を通しているので補足説明を中心に)。 事業の趣旨・目的、事業内容(目標、期限等を含む)、進捗(評価方法含む)、課題など。 質疑・議論→仕分け人から説明者(当該自治体職員)に対して、仕分けの判断材料としての質問。 (約20分) その後、仕分け人同士で議論(議論する中での説明者への質問もあり)。 趣旨・目的の是非、達成手段としての妥当性、事業の効果・効率性、実施主体の適否など。 評 価 →仕分け人が、各自「評価シート」に記入(上記議論中の記入、記入中の質問も可)。 (約5分) 「仕分け」:「不要」、「民間」、「国」、「都道府県・広域」、「市(要改善)」、 「市(現行通り)」などから選択。 「理由」の選択(複数可)、理由や改善点の詳細などコメントを記入。 (事業主体の変更-民間、国、都-については、相手の意向/能力等は、脇に置く) 結果・解説→「仕分け」の結果について挙手による多数決。特に意見がある場合は、仕分け人から結果 (約1分) についての解説など。 作業終了時に「評価シート」を回収し、市が理由やコメントをまとめる。 ================================================================================== 奈良市の場合、2日間で60事業の事業仕分けは、規模が大きい方だと思います。 会場入口で、事業仕分けの資料(厚さ1㎝ぐらいの冊子)が配布されました。 事業仕分けは3会場に分かれており、コーディネータ1人、仕分け人5名(内2名は公募市民)、約30分で、事業説明、質疑・議論、評価、結果・解説が進められていきました。   奈良市の事業仕分け、結果報告! ---------------------------------------------------------------------------------- 11月22日(日)、23日(月・祝)、奈良市の事業仕分けが開催され、60の予算事業について仕分けを実施しました。市内外から約600人の傍聴者が訪れ、多くの報道関係者、他自治体職員の方々も訪れました。 以下、結果を御報告します。 ●対象事業:60事業(内、3事業は2分割して評価) ●評価結果 ・「不要」…14事業 ・「民間」…2事業 ・「国・広域」…0事業 ・「奈良市(民間委託など)」…12事業 ・「奈良市(要改善)」…32事業 ・「奈良市(現行通り)」…3事業 ◆仕分け結果一覧(奈良市ホームページ) http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1254196943321& SiteID=0000000000000&ParentGenre=1254284553498 ---------------------------------------------------------------------------------- 予算の編成過程が公開され、無駄削減につながることは大きな意義があり、毎年積み重ね全ての事業について、事業仕分けをしてほしいものです。 また一人でも多くの人が傍聴することで、緊張感を生み、事業資金(税金)が適正に運用され、効率的な事業運営になっていくものと思います。 国の事業仕分け 2010年度予算の概算要求の中から447事業について、無駄を洗い出す政府の行政刷新会議の事業仕分けが 去る11月の9日間にわたって行われました。 「1時間程度の議論で結論を出すのは乱暴」「仕分けの基準がわからない」「ただのパーフォーマンス」といった批判もありました。 しかし、一部といえ、予算の編成過程を公開し、透明化を図ったことは画期的で、大きな意義があったと思います。 これまで、私たちの税金がどのように使われているのか、予算の編成過程を知るすべがありませんでした。 今回の事業仕分けで、教育や福祉、科学技術やスポーツにいたるまで、予算が特定の団体や組織を経由して配分されていることが分かりました。 その団体や組織には、官僚OBが天下っていて、彼らに高額の給料が支払われています。 独立行政法人や公益法人が何層にもなっていて「一つの事務を上から下まで流すのに、年収1500万円以上の理事長を何人通過するのか」と仕分け人は厳しく指摘します。 すべての天下り法人の実態が事業仕分けの対象になったわけではなく、白日の下にさらされたのは、ごく一部でしかありません。 今回の事業仕分けを足がかりに順次全事業の事業仕分けを期待したいと同時に、天下り根絶には人事制度を見直す公務員制度改革が欠かせません。 鳩山政権の「税金の無駄遣いと天下り根絶」の公約を何としても実現してもらいたいものです。 |